| “南朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿 ” —邵磊《南齐墓志的意义》讲座纪要 | ||

| [ 发布时间:2024/5/18 阅读:680次 来源:管理员 ] | ||

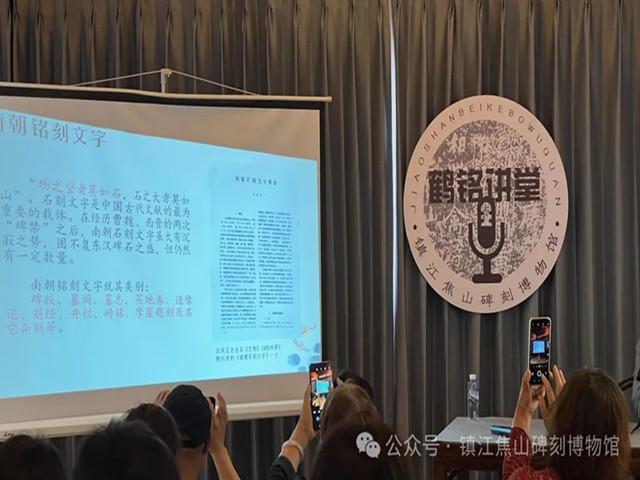

2024年“5.18”国际博物馆日的主题是:博物馆致力于教育与研究。 当下博物馆不仅仅是文物(标本)收藏、展示、研究机构,也是社会教育机构。与传统意义上的博物馆相比,更具包容性、开放性、社会性。 今年的主题,可以理解为强化教育职能。除了开展各种社教活动外,举办各种形式的学术交流活动也是十分重要的。 5月18日上午,南京市博物总馆研究馆员邵磊老师作客镇江焦山碑刻博物馆“鹤铭讲堂”,以博大精深的中国金石文化为背景,以《南齐墓志的意义》为题,先后从“南朝铭刻文字”、“墓志的由来与发展”、“南齐墓志的价值与意义”、“南朝墓志的书人”、“南朝墓志辨伪举隅”五个方面入手,为广大听众带来了一场关于南朝石刻文字的新发现与新认识的学术盛宴。

在“南朝铭刻文字”中,邵老师以大同金碑中的“物之坚者莫如石”句,引出了碑版作为中国古代文献最重要的载体,经曹魏、西晋厉行“碑禁”后,以至东晋南朝石刻文字总体上也呈现沉寂之势的社会背景。不过,南朝时期虽仍不复东汉碑石之盛,但包括墓阙、墓志、买地券、造像记乃至井栏等杂刻仍有相当发展。 在“墓志的由来与发展”中,邵老师指出,生人有传,逝者有志。作为中国传统葬俗重要的祔葬品,始见于西晋时期、作为神道碑替代品的墓志,其所记载的内容,往往具有重要的史料价值,客观上为补证史籍文献,提供了有价值的材料。特定历史时期的墓志,作为文字的重要载体,对于探究书体的演进,裨益良多,这也是二十世纪五六十年代南京出土东晋王谢家族墓志进而引发当代学术史上著名的“兰亭论辨”的缘由所在。南朝刘宋中期之后,由于庶族寒门的崛起,“故以纪德”且书刻精良的石墓志蔚为盛行,成为南朝石刻文字的大宗。

在“南齐墓志的价值与意义”中,邵老师通过大量考古材料,指出与萧梁同为兰陵萧氏创建的南齐,其国祚甚至较“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的陈朝更短,但对于文化成就与文明进程的贡献,长期以来都被忽略,如最能体现“秀骨清像”造型艺术的南朝帝后陵寝内壁装饰的“竹林七贤”与荣启期镶拼砖画,即成熟完善于南齐时期;再如南朝帝王陵墓之前以带翼神兽为代表的神道石刻,其造型组合的特点几乎也是在南齐时形成并得以完善。

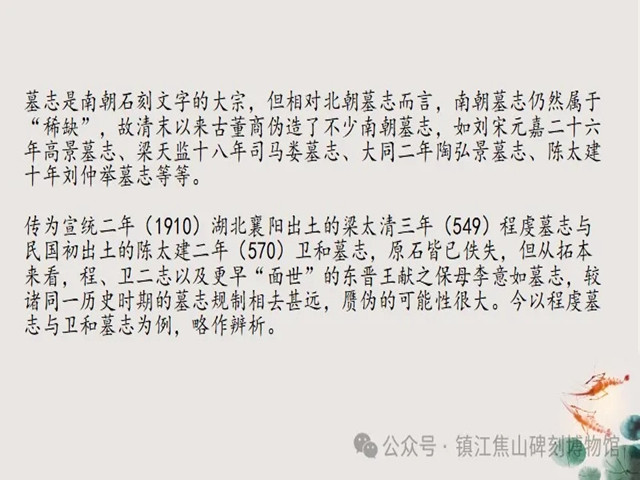

南齐时期的墓志虽然寥寥无几,但在形制、体例乃至内容上,均有重要的考察价值。相较于两晋至刘宋墓志或无铭辞、或无序文、或仅有谱牒、或铭前序后等“乱象”,南齐墓志通篇包括首题、作者题名、正文的结构已经非常完整,虽说南朝刘宋墓志重拾了西晋碑形墓志已经出现的首题(题额),但南齐墓志不仅“孕育”出了包括撰文者与书写者在内的作者题名,还形成并固化了“前序后铭”的志文格式,并沿用至二十世纪六十年代。由此可见,南齐墓志可以说囊括了南朝墓志在墓志沿革发展史上的所有“创举”,堪称中国墓志发展史上的“百代标程”。

在“南朝墓志的书人”中,邵老师以南齐宜阳县侯萧子光墓志的书人秘书令史潘门荣、梁始兴忠武王萧憺墓神道碑与安成康王萧秀墓神道碑的书人吴兴贝义渊以及陈义阳郡公黄法氍墓志书人冠军长史谢众皆品秩不高,籍籍无名,并结合三国曹魏时韦诞凌云台榜而“诫子孙绝此楷法”与东晋王献之拒题太极殿的生动实例,认为魏晋南朝以降具有一定社会声望的名流书法家因傲视名教、鄙薄礼法,往往不屑碑志之类“铭石书”的史实。约以唐太宗李世民撰书《晋祠铭》与《温泉铭》为标志,因为有了帝王身体力行地介入,书法家遂与墓志以至碑版的书丹结下了不解之缘。

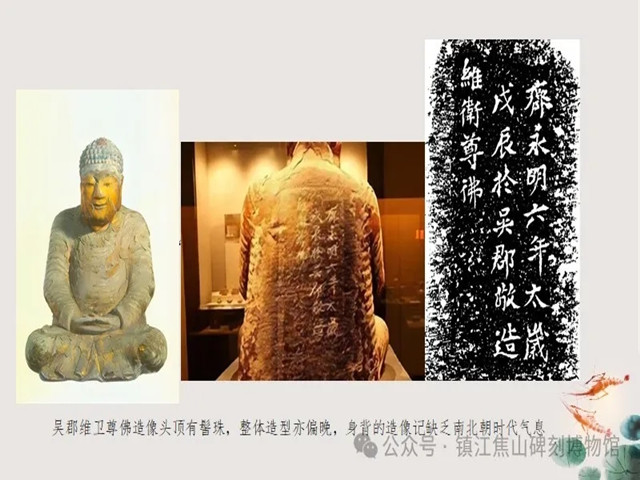

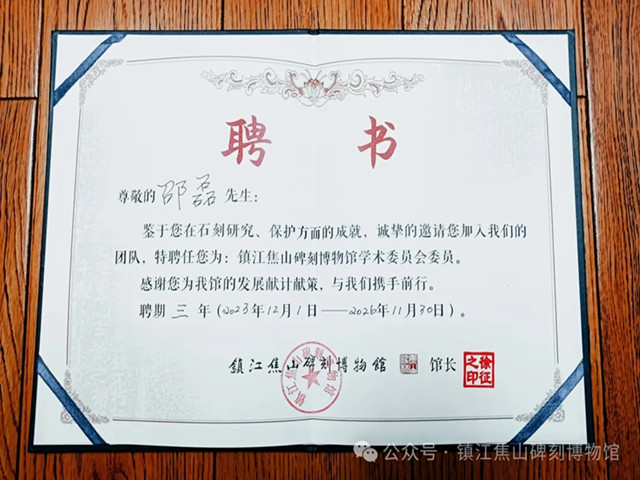

在“南朝墓志辨伪举隅”中,邵老师指出,在收藏流通史上,由于包括南朝墓志在内的南朝石刻文字相对北朝而言,尚属“稀缺”资源,故宋代至清末民国以来的古董商伪造了不少南朝墓志,其中有一些至今仍被书法界奉为圭臬。如传为宣统二年湖北襄阳出土的梁太清三年(549)程虔墓志与民国初出土的陈太建二年(570)卫和墓志,皆字大行疏,且字迹结构松散,笔画猥劣,全无南朝石刻墓志文字在用笔上的紧结内敛、细腻精到的时代气息。故所谓梁程虔墓志与陈卫和墓志以及更早“面世”的东晋王献之保母李意如墓志,较诸同一历史时期的墓志规制相去甚远,皆属赝品。 南京市博物总馆邵磊研究馆员长年致力于古代石刻文字的调查与研究,不仅成果众多,而且见解独到,曾经“解锁”不少悬而未决的难点与问题,此次携《南齐墓志的意义》作客镇江焦山碑林,也是镇江焦山碑刻博物馆2024年度“鹤铭讲堂”的首讲。 讲座结束后,焦山碑刻博物馆徐征馆长向邵磊研究馆员颁发了“镇江焦山碑刻博物馆学术委员会委员”的聘书。

镇江焦山碑刻博物馆将力求以“鹤铭讲堂”为阵地,邀请更多的中外学者,交汇激荡更为精彩纷呈的学术观点,使之成长为中国石刻文化研究、宣传的重要的IP。

|

||

| ||